林庭安

PDCA 意思是什麼?圖解 PDCA 循環法則、實際範例、計畫擬定

PDCA 循環是什麼?其中最著名的例子,是由日本樂天社長三木谷浩史說過的「每天改善 1%,1 年強大 37 倍。」其中蘊含的道理,即是每天「持續改善」的 PDCA 循環(PDCA Cycle)。其概念源自美國,卻因日本貫徹,才又被世人重視,PDCA 的意思、定義與實際範例該如何進行?我們將源流整理如下。

PDCA 意思是?PDCA 誕生年代:美國製衰頹,日本生產興起

1920 年代 美國產品主宰世界市場

第一次世界大戰後,許多工業國家受到戰火蹂躪,卻只有北美洲有能力生產、製造商品。因此,在 1920 年起的幾十年間,美國製的產品遍及世界。

1950 年代 日本崛起的祕密:全面品質管理

1955 年起,品質好、價格平實的日本產品開始進入美國,威脅北美工業。

第二次世界大戰後,日本為了重建國家,邀請品質管理大師威廉・戴明(William Deming)到日本授課。戴明傳授全面品質管理十四要點,他認為在產品製造完才「抽樣檢驗」,往往太遲且無效。應該在每個環節都落實檢查、修正,讓產出擁有穩定品質,就無須事後檢驗了。

1980 年代 PDCA 循環成為重要管理工具

為了讓組織能管控各個生產環節,戴明將生產流程歸納如圖,而日本人濃縮成計畫(Plan)、執行(Do)、查核(Check)、行動(Act)循環。1980 年代,因為日本產品品質受到各國認可,戴明理論再度受到重視。自此,PDCA 循環成為世人熟知的管理工具。

PDCA 定義、範例

PDCA | Plan 計畫:找出問題原因,制定「改善計畫」

首先, 先盤點自己手上所有的待辦事項,接著思考哪些工作可以捨棄、哪些工作的先後順序可以調換⋯⋯ 假如沒辦法確實按照計畫完成工作,第一件事要回過頭檢視,自己的計畫是否時間分配不當。以《與成功有約》作者史蒂芬 ‧ 柯維(Stephen Covey)的「重要 ‧ 緊急矩陣」篩選工作為例,先畫出橫軸代表工作的緊急度,縱軸代表工作重要度,再將事情分別放入「重要且緊急」「重要,但非緊急」「非重要,但緊急」以及「非重要、非緊急」4 個象限。

PDCA | Plan 實作範例

- 定義問題與目標:透過不斷問「為什麼」,找出問題真正的原因。豐田生產管理強調。用「5 個為什麼」就能找到隱藏在表象的根因。

- 制定計畫:利用魚骨圖、樹狀圖等工具梳理流程,訂出計畫。

- 選出最佳方案:擬訂計畫時,至少要提出3種方案,互相比較、分析,才能選出最佳方案。

PDCA | Do 執行:依據計畫,馬上採取行動

通常,無法依據計畫執行是因為一旦有突發情形,我們會率先處理緊急卻不一定重要的事。但其實 「重要但非緊急」的事,才是我們應該要做的,因為它才能使我們成長、讓組織進步。 不過,這些事通常是「應他人要求」,如主管突然交辦的雜事、同事找你發牢騷等,如果能與對方協調溝通,無法照計畫工作的情況就會減少。

PDCA | Do 實作範例

- 別等問題浮現才改善:在公司或個人狀況好的時候進行 PDCA 循環,就算失敗也能重新來過。

- 將進度與成果「可視化」:把執行原因與進度等資訊公開,不僅能蒐集更多意見,也能獲得持續關注。

- 從小地方著手:先小規模執行某個部分,再觀察結果,決定接下來怎麼做。

PDCA|Check 查核:檢討計畫與成果,邊執行、邊改善

使用 PDCA 循環管理時間,最重要的步驟是查核,有了查核,才會知道下一步該如何改進。每天花一點時間回想今天做的事,哪些需要改進、哪些做法值得學習記錄下來。 把計畫和已做的事用筆記呈現,將過程與成果視覺化。

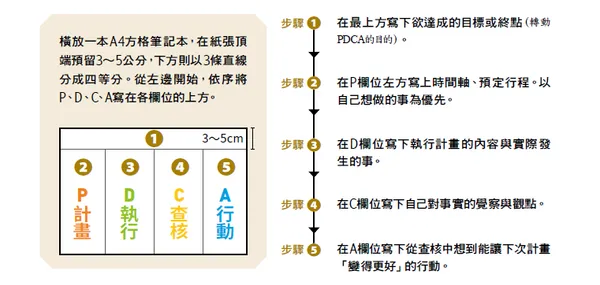

《讓自己快速進化的 PDCA 筆記術》裡指出,要讓 PDCA 能順利轉動的原則有二:視覺化、習慣化,「PDCA 筆記術」即是將過程與成果視覺化、養成習慣的方法,筆記製作與心法如下:

PDCA | Check 實作範例

- 反覆確認推動 PDCA 循環的「目的」:將目的寫在紙或看板上,可防止操作人員偏離目標。

- 順利與否,都要分析原因:執行不順利時,反省,並進行改善;計畫順利也要分析「為什麼」,傳承方法。

- 適時「喊停」:改善不是永無止盡,發現計畫不可行,不要過度逞強,要適時「停止」或「從頭開始」。

PDCA | Active 行動:針對落差原因,修正與調整

透過「PDCA 筆記術」看見計畫與實際執行的落差,進而提出改善方案。一段時間後,你會發現,自己犯錯的機率大幅降低,做事的效率也就更高了。

PDCA | Check 實作範例

- 標準化或重啟循環:循環如果有效,把方法標準化;若是無效,就要檢討原因,重新啟動下一個循環。

- 吸取他人經驗:觀察、身邊成功人士或組織的做法,進而吸收、轉化為自己的能力。

- 擴及整體:PDCA 不能只靠一個人完成,找出誰會受影響,再與之商量,才能把改善擴及全體。

PDCA 範例|PDCA 筆記術

我們常會為自己制定工作計畫,但卻因為個人因素或外力而無法按時完成工作,導致每天都在追趕「死線」,覺得事情永遠做不完。工作無法如期完成,是因為我們常常在制定計畫後,一股腦兒地執行,事後卻沒有針對行為進行分析、檢討。

PDCA 範例:PDCA 筆記術

PDCA 5 種變形,強化既有循環

研究執行與規畫差距的 PDSA

戴明認為第三步驟 Check 的英文有「阻礙」之義,在 1993 年將之改為「學習研究」(Study),把此步驟的重點放在「研究規畫與執行間的落差」。靠著不斷自問:我們藉由循環學到了什麼?出了什麼差錯?建立知識體系。

時時檢視目標的 G-PDCA

《讓自己快速進化的PDCA筆記術》指出,在改善、試誤之前,要讓終點明確,才能擁有精確的結果。換句話說,就是在執行 PDCA 之前,不斷問自己:轉動 PDCA 的目的是為了什麼?把明確的目標(Goal)定義出來。

持續追蹤改善效果的 PDCA+F

《TOYOTA的PDCA+F》裡強調,豐田(Toyota)成功的祕訣就在於不斷追蹤 PDCA 循環的結果。他們不會因為得到某種改善,就認為「反正已得到成果,就做到這裡吧!」而放慢改善步調;而是會想「終於獲得成果,接下來要努力變得更好」而繼續勤奮改善。

橫向追蹤公司內部成果:將 PDCA 成果從個人擴大到團體,即是將某單位的成果應用在其他單位,讓內涵升級為企業整體的成果。

追蹤其他公司成果:詢問合作廠商或相關公司的負責人「為什麼會成功」,並親自觀察現場,將掌握到的知識添入自己的工作中。

失敗報告:就算 PDCA 執行失敗也要撰寫報告,保存經驗,做為公司的共有知識財。

著重分析現況的 OPDCA

在執行 PDCA 循環前,先觀察(Observation)現況,以問題分析的邏輯找出需改善的地方或問題,再據此擬定計畫、轉動 PDCA。另一種說法是 O 代表 Objective(目標),先釐清 PDCA 的目的再執行。

建立經驗資料庫的 PDCAR

把 PDCA 執行的成果與經驗記錄(Record)下來,當成下一個問題解決的依據與基礎。透過紀錄,將成功的行動標準化,有助於組織執行知識管理(knowledge management)或建立資料庫。