MT 《經理人月刊》編輯部

膝關節自我檢測,預防提早退化、減緩負擔

膝關節是全身最大的關節,結構十分複雜,稍加研究會發現它的設計非常精緻,包含股骨的遠端、脛骨前端、臏骨,以及周圍的肌肉、肌腱和眾多軟組織等。膝關節除了扮演穩定、負重的角色,也與運動時的靈活度密切相關,然而許多膝關節的傷害都是屬於不可逆的漸進式傷害,例如關節軟骨會隨著時間逐漸磨損,因此做好膝關節自我檢測與保健,就顯得非常重要。

台北榮總骨科部主治醫師江昭慶指出,臨床門診常見的病例以背痛、脊椎問題為最多,排名第二的就是膝關節問題;年輕患者可能是軟組織受傷,中年以上患者則會出現退化問題、關節炎等,少數膝蓋問題則是感染及腫瘤的病徵,不可忽視。

自我檢測5標準,診斷膝關節健康

江昭慶醫師提出5個膝關節自我檢測標準:

1. 關節活動度是否正常:正常膝關節從伸直到屈曲約0~140度間,亦即仰躺時腿完全伸直,膝蓋窩可以貼到床上,不論是蹲或跪都沒有問題。

2. 注意有沒有卡住或鎖住的現象:這有可能是半月板所造成的問題。

3. 關節活動時是否有聲響:會響但沒有不舒服時,比較沒關係,但若有聲響且會痠痛,便需就醫檢查。

4.是否有腫脹或積水現象:膝蓋骨兩側應該略凹,如果腫成一球,則有可能是發炎,通常是由運動傷害、創傷或關節炎所造成。

5.出現疼痛:這是多數人就醫的原因,分成急性與慢性疼痛,但如果在不負重狀況下(坐著、睡覺)也會痛,就要特別小心發炎、感染及腫瘤的可能,不要延誤就醫。

除上述5個自我檢測標準外,如果發現膝關節有不穩定的狀況,例如蹲下或轉身時感覺膝蓋滑動、痠或沒有力氣,多半是軟組織的傷害,也可能是年輕時的舊傷在肌力減退後復發。江醫師特別提醒,關節不適是否單純發生在膝關節也是必須留意的地方,因為膝關節有可能只是病徵的一部分,例如全身性關節炎、好發在男性的僵直性脊椎炎、痛風性關節炎,以及好發在女性的類風濕性關節炎,自體免疫疾病都有可能出現膝關節症狀。

此外,有三高病史的中年男性,如有關節疼痛,也有可能是痛風所引起的症狀,近年來患者年齡並有下降趨勢。

控制體重、適度運動,保健膝關節進行膝關節保健時,江醫師建議首先應從體重控制開始,因為人隨著年齡增長都有體重增加、肌力減少的現象,所以便會加重關節負擔。

控制體重、適度運動,保健膝關節進行膝關節保健時,江醫師建議首先應從體重控制開始,因為人隨著年齡增長都有體重增加、肌力減少的現象,所以便會加重關節負擔。

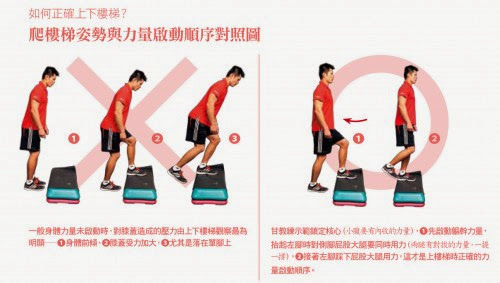

江醫師說,曾有報導指出減重5公斤,70%的膝蓋問題都會消失,所以體重很關鍵,而適當的運動與腿部肌肉力量的訓練則有明顯幫助,如果對關節狀況仍有疑慮,江醫師建議可以調整運動方式──快走、游泳(或水中走路)與騎自行車(以平地為主、減少上下坡騎乘,或選擇固定式器材),都是安全的方式;日常生活習慣則可以爬樓梯來運動,但應以上樓梯為主,同時減少下樓梯,以免膝關節受傷。飲食方面,坊間廣告「顧膝蓋」的葡萄糖胺或軟骨素等產品,江醫師指出,並無明確的臨床實證證明有效,屬於健康食品。建議不妨嘗試,但若感覺不出效果時,就可以停止服用。

保持正確體態,避免膝蓋承重過多至於進行膝關節訓練時,仍不可大意。我們諮詢國家運動選手的健護教練甘思元,提供訓練對策。甘教練的分析是,人的體態會決定重心,例如年紀愈大重心會愈偏前──觀察老人便很容易理解,身體愈來愈往前彎,等到重心偏離兩腳可平衡的範圍時,就得使用拐杖了。

以站姿為例,身體挺直時,脊椎、肩膀、髖部、膝蓋在正確的縱軸上,重心居中便可將身體重量分散,由各關節承擔。腹部核心的力量可以平衡與分擔脊椎後側肌群的壓力,讓身體挺得更直;軀幹與肩關節的穩定,讓上半身維持抬頭挺胸的體態,而軀幹與髖關節的穩定,則能讓腳站直,走路或上下樓梯時,不會將重心全部落在膝關節上,讓膝蓋承受過多壓力。

了解這個概念後,便會發現膝關節與身體其他各部位的關聯性。要做30分鐘的運動不難,但日常的體態和動作要時刻達到高標準,反而不容易,例如上樓梯時,是否有略收小腹啟動核心的力量,並運用臀部和大腿肌肉施力?還是整個人根本已經前傾45度,爬個3樓腿就痠?

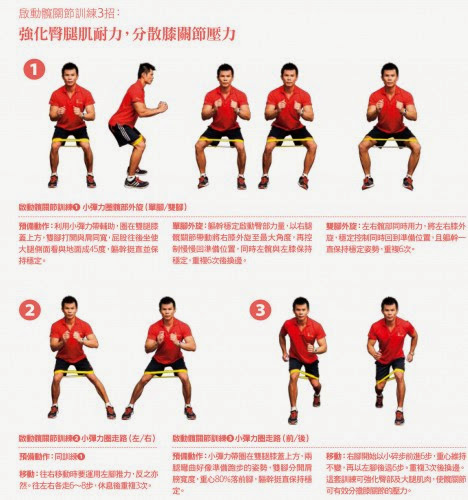

甘思元教練建議,從最基礎的「預先強化訓練」做起,這些動作可以強化核心,增強軀幹中最接近脊椎的肌群,並提高髖關節、肩關節的穩定性,避免身體重心往前傾。接著可以利用小彈力帶,進行啟動髖關節的訓練,當熟悉髖關節及臀部肌肉的運動功能後,便可隨時藉由各種運動加以強化;臀部大腿都有力量,膝蓋當然就可以一起輕鬆地蹲跑走跳了。

台北榮民總醫院骨科部骨折科主治醫師、台灣骨科足踝醫學會理事。陽明醫學院醫學系畢業,專長為骨關節病變、骨折創傷、足踝病變重建。

甘思元教練

中華民國運動按摩協會理事長、力格運動##健護中心創辦人。著有《你運動對了嗎?》